略論“武帝時期子母相權的五銖與小五銖即為‘赤側’五銖”

[台北市集幣協會會刊-39期] 撰文、圖/西安 朱軍強

漢武帝在中國歷史上是一位雄才大略的君王。西漢自建立初始,幣制混亂,漢景帝時期七國之亂發生的原因之一就是中央對郡國鑄幣權的失控。故漢武帝即位後,為了中央政府在經濟管理和政治統治上的需要,便十分重視解決幣制問題,他先後進行了六次幣制改革,基本解決了漢初以來一直未能解決的幣制問題,一方面穩定了金融,另一方面將漢高帝下放地方的鑄幣權統一於中央。子母相權“赤側”五銖的發行,正是在這一歷史大背景下進行的。

一.何為子母相權“赤側”五銖

元狩五年,《史記 · 平准書》載:“有司言三銖錢輕,易奸詐,乃更請諸郡國鑄五銖錢,周郭其下,令不可磨取熔焉。” 改鑄五銖錢的主要目的是在市場上樹立貨幣信譽,以穩定金融,使私鑄者因無利可圖而自動放棄私鑄,從而徹底解決私鑄問題。但是由於鑄幣權在地方郡國手中,諸郡國的勢力日漸強大,西漢中央集權的統治日益面臨威脅。對於雄才大略的封建帝國君王漢武帝來說,是不能坐視不管的。所以在這種情況下,如何想辦法把鑄幣權收歸中央,削弱郡國的勢力,鞏固中央集權的統治,會成為其時西漢政府的首要任務。

元鼎二年《史記·平准書》載:“郡國多奸鑄錢,錢多輕,而公卿請令京師鑄鐘官赤側,一當五,賦官用,非赤側不得行。”這裡的“赤側”就是後來大家說的“赤仄”,同樣的事情東漢班固在《漢書·食貨志》中寫道:“郡國鑄錢,民多奸鑄,錢多輕,而公卿請令京師鑄鐘官赤仄,一當五,賦官用非赤仄不得行。”然而,對於“一當五”的理解,大家之前都認為是一枚赤仄錢當五枚郡國錢。但是多少年來,大家又從來沒有見到過真正重量上能說的過去的一枚能當五枚郡國五銖的京師鑄造的五銖錢。考慮到西漢武帝宣帝時期,大量出土製作精整、形制類似三官五銖的小五銖,或許可以換個思路,這裡的“一當五”,不是指一枚赤仄錢當五枚郡國錢,而是指一枚由京師鐘官鑄造的五銖錢可以當五枚京師鐘官鑄造的小五銖錢。這一大一小的五銖錢,兩者均鑄造精良,經過鏇邊工藝後,其邊側均露出赤裸裸原銅光。這樣的互為母子,子母相權的錢幣套錢就是“赤側”錢。發行這種套錢的目的就是實現五銖錢的子母相權,穩定物價。當然這時候的“賦官用非赤側不得行”的意思就是指在收取稅賦以及有政府參與的經濟活動時,只收京師鐘官鑄造的五銖及小五銖,而之前各個郡國鑄造的五銖錢均不能參與政府流通,但民間私下裡流通則不禁止。

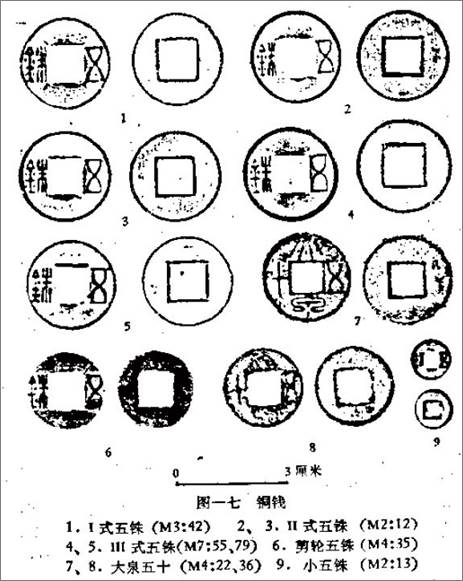

京師鐘官鑄造的赤側五銖,蔣若是先生認為應為滿城劉勝墓後室所出的赤側五銖式樣(圖1、圖2)[1]。至於武帝時期的小五銖,王泰初先生所收藏的有帶“工”字的武帝時期五銖及小五銖陶範(圖3-圖4)[2-3],他認為小五銖至少在武帝時期就已經在鑄造了,並且具有貨幣職能[3]。

|

|

|

|

圖1 |

圖2 |

|

|

|

|

圖3 |

圖4 |

而在元狩五年至元鼎二年京師鑄造赤仄五銖之前,郡國鑄造的五銖,如果鑄造品質好,不經過鏇邊工藝,是可以直接使用的。《西安金融》“陝西省錢幣學會西漢-赤側-五銖學術座談會紀要”一文中,有如下描述[4]:“馬飛海:西安對錢幣研究最有條件…劉勝墓出土五銖錢,是郡國五銖到三官五銖,郡國五銖是毛邊沒有磨邊,赤側五銖是光邊磨光了,…蔣若是先生說,劉勝墓出土都是三官五銖,郡國五銖都是沒有磨過的毛邊,…”從這段話可以看出,至少有部分郡國五銖是沒有磨過邊的,其行用年代有可能在赤側五銖發行之前,就已經流通於世。

另外,值得一提的是,在這篇文章中,提到了“黨順民:…朱活先生《小五銖即赤側五銖論》中列舉了小五銖范母在長安窩頭寨與五銖範同時出土。”朱活先生在《四川文物》1992年第五期《赤仄五銖疑竇》一文中認為“筆者早年提出孝武時所鑄小五銖錢,實為一種赤銅(顯非純銅)精工鑄造的小型流通貨幣。極可能就是找不到的赤側五銖。由此觀之,今見之“小五銖”即史志所載之赤側五銖,胡可疑,安足怪。”然而,朱先生在這篇文章中,卻認為“一當五,實一枚小五銖當五枚郡國五銖,五銖仍為計重貨幣,小五銖實重一銖,與郡國五銖的比值,是一比二十五。…孝武赤側時亦為高額虛幣,並不是一枚五銖重或較五銖重的五銖錢。”由此文可以看到,雖然朱先生已經看到了小五銖與赤側錢一定有聯繫,但未能提出一枚京師鐘官鑄造的五銖錢可以當五枚京師鐘官鑄造的小五銖錢這樣子母相權的理論。

到了元鼎四年, 《漢書·食貨志》稱:“是歲,湯死而民不思。其後二歲,赤仄錢賤,民巧法用之,不便,界廢。於是悉禁郡國毋鑄錢,專令上林三官鑄。錢既多,而令天下非三官錢不得行,諸郡國前所鑄錢皆廢銷之,輸入其銅三官。”也可以理解為,在發行赤側五銖兩年後的元鼎四年,一則,由於民間也開始鑄造小五銖(私鑄小五銖),以五枚私鑄小五銖頂替一枚官鑄五銖,導致物價貶值“赤側錢賤”;二則,由於“民巧法用之” ,民間或者郡國鑄幣也學會了將不能賦稅的郡國五銖也鏇邊,冒充赤側五銖來賦稅。導致赤側五銖子母相權的貨幣政策暫時給中央造成了部分財政損失,造成使用不便。(圖 5)或為民間鏇邊冒充赤側五銖來賦稅的郡國五銖。三則,五銖錢鑄造的量越來越大,或者由於物價飛漲,小五銖使用起來就比較不方便了,就和今天分幣退出流通的道理一樣。因此就以此為藉口,暫時性的廢除了赤側五銖子母相權的政策。當然因為之前中央鐘官鑄造的赤側五銖已經很多了,在市面上足以滿足貨幣的流通量。所以,就“悉禁郡國毋鑄錢,專令上林三官鑄”,徹底廢除了郡國的鑄幣權,實現了“專令上林三官鑄。錢既多,而令天下非三官錢不得行,諸郡國前所鑄錢皆廢銷之,輸入其銅三官。”完成了把鑄幣權收歸中央,削弱郡國的勢力,鞏固中央集權統治的戰略舉措。需要注意的是,這時候先前鑄造的那些官鑄赤側錢,並沒有銷毀,仍然可當作“三官錢”進行流通,而郡國錢,則“諸郡國前所鑄錢皆廢銷之,輸入其銅三官。”當然其後的一些時期,小五銖也並沒有完全退出流通,而是隨著社會經濟形勢的好壞,作為子母相權的輔幣,時有鑄造。小五銖雖然一直鑄造,但量卻遠沒有五銖量大。通常認為“小五銖約於西漢武帝元鼎四年(西元前113年)始鑄,俗稱‘雞目錢’、‘鵝眼錢’,由其形小而得名。…這種錢及錢範出自西漢時期的墓葬或遺址中,其中漢宣帝杜陵一號陪葬坑中所出的是有確切紀年的一例。”[5]也就是說小五銖在西漢各個時期都有鑄造。可以認為在豐年,錢比較值錢,那麼京師就鑄造小五銖;到了災年,錢不值錢,賤了,那麼就停止鑄造小五銖。這也就是小五銖作為輔幣一直持續到王莽時期,直到相同大小的小泉直一代替了小五銖,行使子母相權的貨幣政策。

圖5

武帝發行赤側針對的是郡國的鑄幣權,應該不是以前人們理解的“一枚赤側換五枚郡國”這樣的強制。只是在“賦官用”交稅的時候,不能用郡國錢。郡國錢是在赤側發行兩年後才禁止鑄造的,但仍然可以流通。再後來市場上流通的三官錢“錢既多”了以後,不影響貨幣在市場的流動性了以後,郡國錢才被“廢銷之”。應該注意的是,這時候的貨幣政策是溫和的,是個漸變的過程。如果一開始發行赤側錢就一枚赤側強制換五枚郡國,哪麼市場上的貨幣的流動性直接就變成五分之一。這樣肯定會立刻引起通貨緊縮。這種一枚換五枚的政策,也絕對是嚴重擾亂經濟秩序,殺雞取卵的做法,比張湯的白金三品還要猛烈。畢竟白金三品針對的是上層與中層,而且用的材料是銀、錫,而五銖錢直接面對的是全社會的民眾。

二.子母相權“赤側”五銖總小五銖的輔幣功能在漢簡及墓葬中的體現

作為稱量貨幣,“一當五”的記載也和五銖與小五銖的重量比相當。中國國家計量局編撰的《中國古代度量衡圖集》記載漢代一兩為15 .6 克。漢一兩為24銖,也就是說,漢代的五銖應為3.25克。而通常精整的官鑄小五銖,重量則在0.6-0.7克左右。所以小五銖的重量,基本為一銖的重量,五枚雞目五銖,基本上正好為一枚五銖的重量,完全符合《史記 · 平准書》“一當五”的記載。

實際上漢代貨幣的量值應該是有整有零的。《居延漢簡》中就有“出錢八,就十月盡十二月,月二錢七分。”的記載(EPT51・214)。這裡的錢、分都是貨幣單位,而不是重量單位。同樣的內容還有“出錢六十七,八月丁巳付尉史壽以買膠八斤。(267·12)”[6]。上述出土文獻就說明了西漢新莽時期,除了五銖錢作為“錢”外,應該是有一種子錢,以輔幣形式存在,記為“分”。

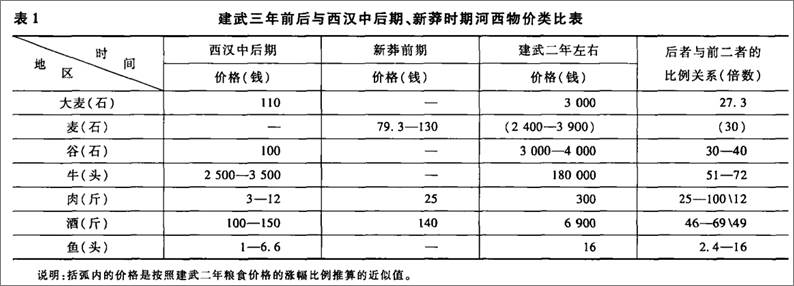

侯宗輝先生在《漢簡所見兩漢之際竇融集團對通貨膨脹的治理及影響》一文中考證了西漢中晚期與新莽時期河西物價的類比[7],如表1所示。

從表1中可以看到西漢中後期一斤肉僅僅3-12錢,以現在標準來看,一斤肉一般可以做三十個包子。也就是說漢中晚期,如果有包子的話,加上麵粉及利潤,一枚五銖大約可以買5個包子。如果想買一兩個包子的話,那麼就只有用比五銖小的輔幣了。如此看來,一個小五銖基本上剛好能買一個包子,這就是輔幣的作用。當然如果不是包子是饅頭的話,價錢還要便宜,如果用一枚五銖去買的話,就很不合適了。

另外,居延漢簡中還記錄了兩漢之間邊關將士的俸祿大致如下[8]:長吏候3000,尉2000,有秩候長1600,士吏1200,斗食吏900,佐史900,令史900,尉史600,燧長1100,書佐360。單位 : 錢/月。

也就是說在當時戍邊尉官一個月的工資也就2000錢,書佐才360錢。因此可見,這時候的一個五銖錢的購買力還是挺強的。所以一錢有必要再分為十分,所以在漢簡中出現了“月二錢七分”的紀錄。由此看來兩漢時期除了五銖錢應該是有輔幣的,這個輔幣基本就是小五銖了。

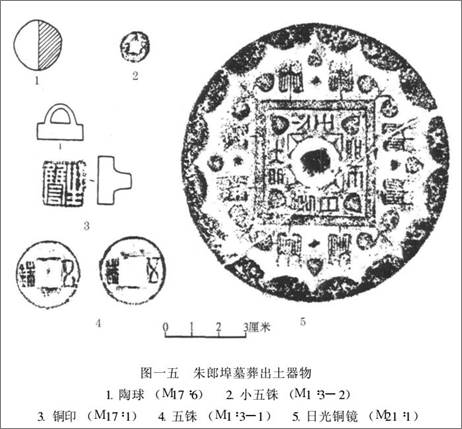

除此以外,在西漢時期小五銖是作為行用的輔幣和五銖一起殉葬的。廣西、江蘇、山東均發現有五銖與小五銖同時出土的情況[9-11],其中江蘇和山東,均僅出一枚小五銖,而五銖錢則有多枚(圖6、圖7)。這完全可以說明小五銖不是冥幣,而是行用製錢,因為墓主人再窮也不可能專門用一枚小五銖冥幣去陪葬的。正是因為五銖和小五銖都是行用錢,所以主人便隨意找了幾枚銅錢陪葬,作為癔錢,其中就有一枚小五銖。

圖6

圖7

三.子母相權“赤側”五銖的史籍考證

目前,錢幣界大多認為“赤側”錢,一定是有鏇邊工藝。筆者手中也有些精整的小五銖,也都是鏇過邊的,因此有鏇邊工藝的小五銖,也可認為其鑄造工藝與“赤側”錢相同。而司馬遷在著史記的時候,不光寫了“赤側”,還寫了“一當五”。所以筆者認為“赤側”錢是子母相權的“套錢”,“一當五”指的就是京師發行的鏇邊五銖一個可換五個京師發行的鏇邊小五銖,其目的是穩定貨幣市場,而非單純聚斂民財。另外,司馬遷對於“赤側”錢的描述也是準確的,赤,既有色紅的意思,也有赤裸、光滑的意思。也就是說一方面,鏇邊的鐘官鑄五銖與小五銖錢的銅色可能偏紅,另一方面,經過鏇邊的鐘官鑄五銖與小五銖錢,銅色赤裸外露。因此,司馬遷在《史記》中就將這種子母相權的鐘官鑄大小五銖,統稱為“赤側”錢,而用“一當五”來反映大小五銖的各自特性。

到了東漢初期,班固是知道在西漢時期是發行過作為輔幣的小五銖。但是距離當時已經近200年了,原先的“赤側”錢邊已經不再紅了,原本裸露的錢邊,也已經有了包漿,已經和三官五銖等混淆了,僅僅剩下小五銖很扎眼。班固可能不知道當時鏇邊後錢側是紅的,僅僅以為剛鑄造出來的小五銖是泛紅色的,所以班固就根據小五銖將《史記》中的“赤側”修正成《漢書》中的“赤仄”。赤,為紅的意思,意思是說,小五銖的銅色偏紅;仄,有狹窄、狹小之意。《漢書》有載“險道傾仄,且馳且射。” 仄小就是狹小,窄小之意。因此,在漢書中“赤仄錢”之意或許就是“銅質偏紅的小錢”。我們知道,《漢書》為東漢班固所著,其所處年代也就是東漢初年,小五銖的鑄造至少從宣帝持續到王莽時期。因此,身處東漢初年的班固之所以用“赤仄”而並沒有沿用司馬遷所載的“赤側”,就是因為這時候的小五銖作為“一當五”的輔幣,其性質早已被當時的人們所接受。因此,對於武帝時“赤側”的理解,班固就認為描述成“銅質偏紅的小錢”更為準確,所以用了“赤仄”二字。

而到了東漢晚期,應劭在《漢書 食貨志》中注“赤仄”曰“所謂子紺錢也”。注意這裡“紺”的意思就是稍微帶紅的黑色。《說文》解“紺”為“帛深青揚赤色”;而“子”字則明確的表明了“赤仄”錢的性質為“子錢”,另外“子”也有小的意思,子紺錢在字面上可理解為“作為子錢的紅黑色的小錢”。

既為“赤側”,又有“一當五”,故京師鑄造的鏇過邊的五銖和小五銖,這一套錢就是司馬遷說的“赤仄”錢。其後到了班固和應劭,由於時代的變遷,這個概念就已經有些走樣了,忽略掉了“鏇邊並露出赤裸裸紅色邊道”的特徵。雖說有些走樣,但他們兩人都應知道有小五銖這樣“子錢”的存在。而到了東漢以後,經過黃巾軍、三國時期的社會大混亂大崩潰,世人已經徹底不知道所謂“赤側”、“赤仄”是何意了。

因此,從鐘官鑄五銖與鐘官鑄小五銖“一當五”的重量關係,以及“赤仄”“子紺”錢的字面解釋,均表明小五銖在史料中是有明確記載的。小五銖就是“赤仄”五銖中的子錢。

四.子母相權“赤側”五銖發行的政治背景

漢武帝鑄造子母相權的五銖小五銖貨幣體系,是與其當時的社會經濟背景息息相關的。更是與武帝幣制改革息息相關的兩個人張湯和桑弘羊密不可分。

張湯是杜陵人。他的父親曾任長安丞,有次出外,張湯作為兒子守護家舍。父親回來後,發現家中的肉被老鼠偷吃了,父親大怒、鞭笞張湯。張湯掘開老鼠洞,抓住了偷肉的老鼠,並找到了吃剩下的肉,然後立案拷掠審訊這只老鼠,傳佈文書再審,徹底追查,並把老鼠和吃剩下的肉都取來,罪名確定,將老鼠在堂下處以磔刑。他的父親看見後,把他審問老鼠的文辭取來看過,如同辦案多年的老獄吏,非常驚奇,於是讓他書寫治獄的文書。父親死後,張湯繼承父職。為長安吏,任職很久。

而桑弘羊則出生於洛陽的一戶富商家庭。洛陽前身是西周都城“洛邑”,居民主要是商朝的舊貴族,他們有著經營工商業的傳統,至西漢年間,洛陽人口超過三十萬,“富冠海內” ,成為一個以商業著稱的大都會。悠久的商業傳統對洛陽的民俗產生了巨大影響,洛陽人多以善於經商而著稱。許多先賢的傳奇事蹟深深打動了幼年時期的桑弘羊。蘇秦刺股、佩六國相印的傳說給桑弘羊曾留下非常深刻的印象,出相入將、封土拜爵的出仕立功思想一直牢牢佔據桑弘羊的頭腦,並對“富貴則親戚畏懼之,貧賤則輕易之”的看法也深有感觸。賈誼的“非和親主義;積貯之重要;非放鑄論(統一幣制)”的政治主張也被桑弘羊所接受與繼承。家鄉獨特的社會環境對桑弘羊的思想有著潛移默化的影響,在家庭的蒙學教育與父輩的薰陶下,桑弘羊自幼對數學及商業有著濃厚的興趣,少年時期的桑弘羊就深諳算術和經商之道,並能幫助家庭進行一些理財活動。

漢武帝即位後,由於連年征伐,開拓疆土,國家財政空前困窘,其中軍費開支最為龐大,同時中央政府與擁有大量財富的諸侯們的矛盾日益尖銳化,於是漢武帝聽從張湯的建議,以“檢約奸邪惡”、“摧浮淫並兼之徒”為名進行貨幣改制,發行三銖錢,同時鑄造“白金三品”,以此來削弱諸侯的實力,強化中央集權。由於“白金三品”是一種巨額虛幣,從而引起了社會上空前的大盜鑄。“吏民之盜鑄白金者不可勝數”、 “自造白金、五銖錢後五歲,而赦吏民之坐盜鑄金錢死者數十萬人。其不發覺相殺者,不可勝計。赦自出者百余萬人。然不能半自出,天下大氐無慮皆鑄金錢矣”。為此漢武帝頒佈了嚴酷的法令:“盜鑄諸金錢罪皆死,而吏民之犯者不可勝數”。 “白金三品”的鑄行與當時的政治、經濟有關,是當時特定歷史背景下的產物。鑄行“白金三品”的主要原因是解決財政危機,彌補用度不足。所以推行虛幣政策、逆客觀經濟規律而行,必將短命,“白金三品”於元鼎二年廢止。

張湯為了推行皮幣及白金三品,以腹誹的罪名整死了大司農顏異。西元前117年,漢武帝與張湯研議發行“白鹿皮幣”,一張白鹿皮幣,價值四十萬錢,親王貴族到長安朝覲皇帝時,都要購買,是一種變相勒索。武帝徵求大司農顏異意見,顏異提出了不同看法:“今王侯朝賀以蒼璧,直數千,而其皮薦反四十萬,本末不相稱。”武帝大不高興。張湯本與顏異有仇隙,後來有人告發顏異發表異議,武帝讓張湯審理顏異一案。“湯奏當異九卿見令不便,不入言而腹誹,論死。自是之後,有腹誹之法,而公卿大夫多諂諛取容矣。於是顏異論死”。

由上可知,張湯推行皮幣和白金三品,已經惹得上至公卿貴胄,下至黎民百姓天怒人怨,因此《平准書》有“湯死,而民不思”之語。而張湯的死,不早不晚,正好是赤側五銖推行的“元鼎二年”。元鼎二年十一月,因為禦史中丞李文及丞相長史朱買臣的誣陷,被強令自殺。死後家產不足五百金,皆得自俸祿及皇帝賞賜。在發行赤側五銖的元鼎二年發生的事《漢書》記載:“郡國鑄錢,民多奸鑄,錢多輕,而公卿請令京師鑄官赤仄,一當五,賦官用非赤仄不得行。白金稍賤,民弗寶用,縣官以令禁之,無益,歲餘終廢不行。是歲,湯死而民不思。”在元鼎二年裡,張湯死,他所強力推行的白金三品“終廢不行”。《史記·平准書》記載,就是在這一年裡,從小就精于理財,從小就對賈誼的“積貯之重要;非放鑄論(統一幣制)”情有獨鍾的桑弘羊被任為“大農丞,筦諸會計事”,還是在這一年,赤側五銖發行了。

在中國,千百年來都有人亡政息這個傳統。張湯就是因為強力推行白金三品,為武帝瘋狂征斂財富,也為自己瘋狂地拉仇恨,所以人亡了。張湯死了,自然他推行虛值貨幣的財政政策就會被拋棄掉。張湯的死,就是白金三品虛值貨幣政策破產的替罪羊。他的死,對武帝來說,百利而無一害,反正武帝通過張湯已經用皮幣和白金三品,搜刮了大量的銅錢,暫時做到了國庫充盈,張湯的命與白金三品都已經“賤”了。隨便什麼人一告狀,武帝就無情地拋棄了張湯,拋棄了虛值貨幣政策。同時大力提拔精于理財的桑弘羊,開始了收鑄幣權於中央的戰略貨幣政策。

從前面的描述我們可以瞭解到桑弘羊和張湯不一樣,他從小就對經商耳濡目染,他對於貨幣的認知與把控,應該不是簡單的發行虛值貨幣搜刮民財這樣低下粗暴的水準。從後面的歷史我們已經知道,自元狩三年起,在武帝大力支持下,先後推行算緡、告緡、鹽鐵官營、均輸、平准、幣制改革、酒榷等經濟政策,同時組織六十萬人屯田戍邊,防禦匈奴。這些措施都在不同程度上取得了成功,大幅度增加了政府的財政收入,為武帝繼續推行文治武功事業奠定了雄厚的物質基礎。

因此,在元鼎二年,張湯失勢的時候,桑弘羊應該已經為武帝準備新一輪的貨幣改革了,當然,這次改革決不能重蹈張湯的後塵,自然就不能再簡單的發行虛值貨幣了,因為經過白金三品的剪羊毛,民眾已經沒有太多的羊毛可剪了,市場上流通的銅錢已經不足,“錢貴了”。當然大家對虛值貨幣也很深惡痛絕了。因此,桑弘羊的政策應該就是發行能夠穩定物價、防止盜鑄、中央財政壟斷的大小五銖子母相權的赤側五銖套錢。通過發行這樣具有高難度防偽標誌的套錢,並且“賦官用非赤仄不得行”,既能防止盜鑄,又能平抑物價,穩定貨幣市場,消除張湯白金三品的不良影響,還可以打擊郡國鑄幣,為後來收鑄幣權為國有做好鋪墊。

到了元鼎四年,為了徹底整頓貨幣,漢武帝又接受桑弘羊等人的建議,禁止郡國和民間鑄錢,由政府指定上林三官(掌管上林苑的水衡都尉下屬鐘官、技巧、辨銅三官)分別負責鼓鑄、刻範和原料;廢除過去鑄的一切錢幣,而以新鑄的五銖錢(三官錢)為全國唯一通行的貨幣。 這就是《漢書》所載的“其後二歲,赤仄錢賤,民巧法用之,不便,又廢。於是悉禁郡國毋鑄錢,專令上林三官鑄。錢既多,而令天下非三官錢不得行,諸郡國前所鑄錢皆廢銷之,輸入其銅三官。而民之鑄錢益少,計其費不能相當,唯真工大奸乃盜為之。”

這次幣制改革基本解決了私鑄銅錢、幣制混亂的問題,不但增加了國家的財政收入,而且穩定了市場和流通,起到了鞏固西漢統治的作用。 同時這次幣制改革還是中國歷史上第一次將鑄幣權完全收歸中央政府的一次創舉,它最終將漢朝的幣制穩定下來,使漢朝的五銖錢成為品質穩定的錢幣,一直流通至隋朝七百餘年而通行不廢,這與桑弘羊的經濟思想是分不開的。 所以,從張湯的白金三品,到桑弘羊的五銖系列,我們可以看出元鼎二年,也就是鑄造赤側五銖的這一年,真正是西漢成熟貨幣政策的關鍵一年。發行子母相權赤側五銖的意義,也絕非起簡單的虛值貨幣、搜刮民財的作用。這種貨幣體系的推行,是以平穩物價為目的,是為收鑄幣權為國有而作的前期準備。

五.子母相權“赤側”五銖為何遭到郡國抵制

在《漢書》中有郡國因為不用赤側為賦而為鬼薪、為城旦之罰的記載。《漢書 高惠高後文功臣表》載“元鼎二年,坐為汝南太守知民不用赤側錢為賦,為鬼薪”。《漢書 百官公卿表》載“(元鼎三年)鄂侯周仲居為太常,坐不收赤側錢收行錢論”。《漢書 高惠高後文功臣表》載“(鄲)侯仲居嗣,三十四年,元鼎三年,坐為太常收赤側錢不收,完為城旦。”而鬼薪、城旦均為漢代的刑法。

由以上文獻可以看出,子母相權“赤側”五銖的發行,是受到郡國強烈抵制的。郡國抵制的原因就是“賦官用”時只收“赤側”五銖而不收郡國五銖。這樣是會嚴重阻礙郡國發行的郡國錢的市場流通的。也就是說,因為郡國鑄造的錢幣在交賦稅的時候不能用,所以百姓們只歡迎赤側錢,所以郡國即使發行再多的郡國五銖,消耗更多的銅,也換不來百姓們生產的糧食與商品,這樣就導致了郡國錢變相的貶值。這才是桑弘羊替代張湯後貨幣政策的高明之處。這麼做就逼得郡國要麼公開抗法,被除國,被罰鬼薪、城旦;要麼也把郡國鏇邊冒充赤側,給中央以取消郡國鑄幣的藉口。

對於老百姓來說,貨幣尤其是銅錢,就是稱重的。中央政府對付後期偷工減料的郡國五銖,最有效的方法就是把這樣的劣幣驅逐出市場,怎麼做,自然是採用不容易造假且子母相權的貨幣體系。所以桑弘羊才發行了子母相權的赤側套錢。這樣做的好處既能穩定貨幣市場,又能加強中央鑄幣許可權。高明的貨幣政策不在於發行大錢直接剝削老百姓,而在於通過發行貨幣,在商品的流通中,為政府積累財富,這是個隱形的過程,就像現今社會一樣。社會只有保證穩定的物價,通過生產與流通,才能促使社會創造出更多的財富,才能保證政府有取之不竭的財政收入。國家如果明顯的出現通貨膨脹,就會使執政者落個“湯死而民不思”的結果。

郡國最大的利益就是鑄幣權。中央發行不易於造假,又能穩定市場的子母相權的赤側五銖套錢,且稅賦只能用赤側錢,這樣的錢幣就在老百姓中有市場,中央的鑄幣權就能得到保證,反之郡國鑄造的郡國五銖就沒有市場,就沒人使用了。因此有可能兩枚郡國五銖才能換回一枚赤側五銖就能買到的貨物。中央如此隱形地壓迫郡國的鑄幣權,郡國自然要抵制中央發行的赤側五銖。這也就是“汝南太守知民不用赤側錢為賦,為鬼薪”的原因。注意,這裡不是百姓主動不用赤側為賦的,而是汝南太守強加的政策,目的是為自己的郡國錢找出路。但這事被中央知道了,汝南太守就被除國,被罰鬼薪之刑。

武帝通過強硬手段處罰抵制子母相權“赤側”五銖的郡國,即順應了百姓要求經濟穩定的實際要求,又打擊了郡國勢力,為國家統一鑄幣權打下了基礎。

綜上所述,可以認為,武帝時期子母相權的五銖與小五銖即為“赤側”五銖。

參考文獻

[1]蔣若是,郡國、赤仄與三官五株之考古學驗證,文物, 1989(4):84-90

[2]王泰初,http://bbs.chcoin.com/show-9664741.html,古泉園地

[3]王泰初,小五銖陶母範的收藏與研究,收藏,2010(8):130-131

[4]陝錢秘,陝西省錢幣學會西漢_赤側_五銖學術座談會紀要,西安金融,2002(7):64

[5]http://baike.baidu.com/link?url=CQ1v41_vI5KXtkv5M3...uKCo-KteoK

[6]陳練軍,居延漢簡量詞研究[M],2003

[7]侯宗輝,漢簡所見兩漢之際竇融集團對通貨膨脹的治理及影響,中國經濟史研究,

2014(4),141-153

[8]王廷洽,居延漢簡中的俸錢名籍,青海師範大學學報( 社會科學版),1996(2):53-57

[9]廣西壯族自治區文物考古寫作小組,廣西合浦西漢木槨墓,考古,1972(5):20-30

[10]南京博物院,江蘇盱眙東陽漢墓,考古,1979(5):412-426

[11] 山東萊州市朱郎埠墓群發掘報告_林仙庭華夏考古,2009(1) :39-64